京都の市街地より北西、国道162号線を北上して府道29号線を右折したところに、世界遺産・仁和寺がある。

その仁和寺の裏山に、全長約3Kmのお遍路道がある。

文政10(1827)年、当時の仁和寺の住職・済仁法親王によって創立された。

23番まで

県道から民家へ入って少し歩くと「一番札所」という大きな看板ある。

そこにある1番のお堂を参ると、そこから巡礼コースが延びる。

ミニ遍路といえば、お地蔵さんがむき出しというパターンがほとんどであるが、ここはすべてお堂が建てられている。

まわりに人工物のない山道に、次から次へとお堂があらわれるさまは、実にシュールである。

お堂の間隔も、場所によりけりであるが、だいたい次のお堂が見えているくらい狭い。

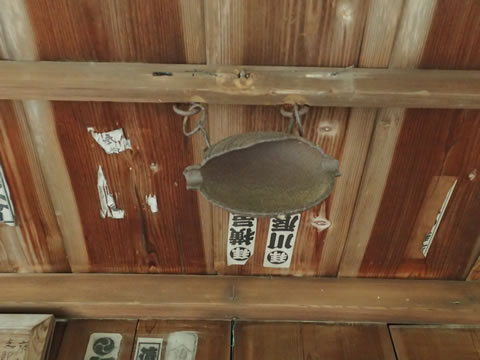

お堂には銅製の小さな鐘・鈴・木製のお賽銭入れ(「浄戝」と書かれている)がある。

ただし、鐘はほとんどの場所で朽ちており、この霊場の歴史を感じられる。

こんな穴場、誰も来ないだろうと思いきや、たま~に人が通り過ぎる。

道は雑草や倒木もなく、それなりに多くの人が訪れているということがわかる。

それより何より、しんどい!

運動不足の体には、ひたすら続く上り坂はこたえる。

40分そこらでバテて、23番にあった休憩所でひと休み。

序盤からこんな状態で、ホンマに結願できるのか?

43番まで

再出発後も、さらに上りが続く。

あと、こんなん言うとバチあたりになるかも知れないが、お堂の形状に代わり映えがなく、飽きを感じる。

まさしく「修行」しているような感覚になる。

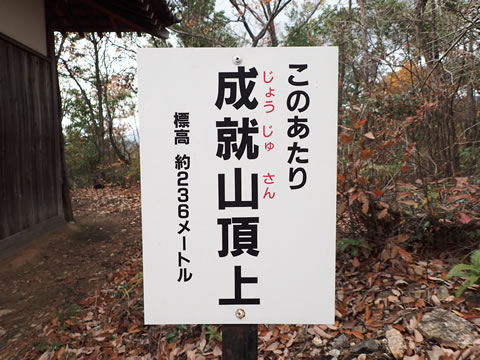

さらに40分、43番のお堂脇に、山頂を知らせる看板がある。

そこから小道が延びており、進むと小さな広場がある。

展望が広がり、まわりに人工物はなく、聞こえてくるのは鳥のさえずりや虫の声。

日常をすっかり忘れられる、実に不思議な場所である。

65番まで

長めに休憩をとったおかげと、上り坂が少なくなったおかげで、そこからはサクサクと進む。

やがて下り坂が続いたかと思えば、1箇所だけ、ガケ上りの53番がある。

ガケといっても、5メートルもない、なだらかな坂。

ごていねいに、上るための鎖が設置されているあたり、軽くバリアフリーを感じる。

ただお堂が淡々とあるのではなく、たまにこうした変化球を用意しているのは、ありがたい。

さらなる変化球は、65番。

広い敷地があり、そこに複数のお地蔵さんが奉られた小屋、鳥居、灯篭、人の住める一軒屋がある。

枯れて降り積もった紅葉が、この空間をさらに神秘的に彩る。

山奥にあるこういった空間というのは、日本人の信仰の深さというのか、日常あまり感じないものに気づかされる。

ちなみに、ここで若者3人組と、1組のカップルが個別にたむろしており、移行あまり距離なく、同じようなペースで進むこととなる。

ここで声をかけられない自分のシャイさが、たまにイヤになる。

88番・結願

そこからは、お堂の間隔が狭くなる。

道の左右にお堂があり、どっちから回ったらいいのか一瞬迷うことも。

ただ、しっかり「順路」と書かれた看板があり、それに従うとちゃんと順番どおり巡れるようになっているのでありがたい。

後ろに2組いることもあり、少し足早になったこともあり、そこからはハイペース。

やがて、お寺の境内に出る。

もちろん、そこに最後のお堂がある。

最後は建物の規模が他より大きく、「ゴールおめでとう!」と祝われているような、達成感と安心感を覚える。

実に3時間のトレッキング。

だが、半日以上旅したような、不思議な気分となる。

お遍路への興味とか関係なしに、ここは本当におすすめ!

また違う季節に、再訪したいところである。

| 訪問日 | 2015年12月12日 |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市右京区御室大内33 |

| 所要時間 | 3時間(徒歩) / 3km |

| 参考URL |

【世界遺産 総本山 仁和寺】 【金閣寺・龍安寺・仁和寺 – 3つの世界遺産を巡る観光道路「京都きぬかけの路」】 |

| 備考 |